活動報告

今、不登校をふりかえって〜子供の視点と親の視点〜No.2【完全版】

2016/10/03【子供の視点】

杉田愛美(仮名)さんは、小学2年の時に学校に行けなくなり、中学3年までの約7〜8年間、主に家で過ごしました。そして、今年の春に全日制の高校に入学し、約7年ぶりに学校に通い始めました。夏休みが終わりに近づく8月下旬に、杉田さん親子にお会いして、「不登校だった時のこと」や、「二学期を前に、今思うこと」などについて話して頂きました。

ーー学校に通えなくなったきっかけを話して頂けますか?

杉田さん 小学2年の時に、兄が学校に行かなくなったことが理由で、私も行かなくなりました。学校には、友達がたくさんいましたし、学校生活自体は楽しかったのですが、「私が学校に行って、兄だけが行かないのはずるい」という感じだったと思います。

ーー学校生活は楽しかったんですね?

杉田さん そうです。今考えると、「どうしてそんな理由で学校に行かなくなったのだろう?」と思うのですが、当時は行けませんでした。

ーー学校に行かなくなった時に、家でどんなことをしていましたか?

杉田さん 兄とは仲が良かったので、一緒にゲームをしていました。また、お菓子を作ったり、ちょっとしたアクセサリーを作ったりして過ごしていました。

ーーお兄さんと仲が良かったんですね。

杉田さん はい。両親が仕事でいない時も、いつも兄と一緒にいました。

ーー当時は、外出することは少なかったのですか?

杉田さん 週1回のピアノ教室や、週2回の公文の教室には通っていました。あとは、平日に、母と買い物に出かけていました。小学生の頃は、外出時、人目が気にならなかったのですが、中学生になると人目を気にするようになった記憶があります。

ーー小学生の時と比べて、中学生の時は外出する機会が減ったのですか?

杉田さん 中学生になった頃、韓流の音楽やドラマが大好きになったんです。それで、多くの韓流の音楽イベントへ母と一緒に出かけていました。だから、外出する機会が減ることはなかったと思います。

ーー今でも韓流が大好きなんですか?

杉田さん はい、今でも大好きです。まだ韓国に行ったことがないので、韓国語を勉強して、いつか行ってみたいです!

ーー学校に行っていなかった時期に、何か心配事や不安な事はありましたか?

杉田さん 小学生の頃は全くなかったと思います。でも、中学生以降は、「周囲は学校へ行っているのに、自分は行かなくていいのか?」と、時々考えるようになりました。

ーーそうだったんですね。当時、勉強はどのようにしていましたか?

杉田さん 小学生の時は、公文の教室へ週二回ほど通っていました。中学生以降は、家庭教師の先生に来て頂きました。

ーー当時、親や家族にしてもらって嬉しかったことや、良かったことはありましたか?

杉田さん そっとしてもらったこと、見守っていてくれたことです。

ーー反対に、親や家族にして欲しくなかったことはありましたか?

杉田さん 親や家族ではありませんが、親戚の人に、「プールの授業で、どのくらい泳げるの?」などと、学校のことを聞かれた時は困りました。

ーー当時、杉田さんの心の支えになっていた物は何かありましたか?

杉田さん 当時というか、今でも韓流の音楽やドラマは大好きですね。心の支えというか、本当に楽しんでいました。今は、学校の勉強で忙しいので、韓国語の勉強はしていませんが、以前は韓国語の勉強も少ししていました。

ーーそれは、かなり熱心だったんですね。ちなみに、どういうきっかけで韓流が好きになったのですか?

杉田さん きっかけは音楽番組でした。ヒットチャートのランキングか何かで、初めて韓流グループの音楽を耳にしたのが、最初だったと記憶しています。

ーーそうでしたか。大好きな物に出逢えて良かったですね。

杉田さん はい、本当に良かったです!

ーー苦しかった時期はいつでしたか?

杉田さん 去年から今年にかけて、高校受験の時期でした。勉強するのが大変でしたね。

ーー高校受験が大変だったんですね。その高校受験ですが、高校へ行きたいと思ったきっかけを話して頂けますか?

杉田さん 実は、中学に入学する頃、「学校へ行こうかな」と考えたことがありました。でも、その時はまだ学校へ行く勇気がありませんでした。その後、時間が経過して、今回は高校へ行く勇気を持てたんです。あと、大学へ行きたいという気持ちもあるので、それも大きいと思います。

ーー実際に、高校に合格して、入学した時はどんな感じでしたか?不安や緊張は大きかったですか?

杉田さん 緊張しましたが、意外とすんなり行くことができました。今になって思いますが、兄の影響もあると思います。兄は中学の時は不登校でしたが、高校へは普通に行けましたし、現在は大学に通っています。

ーーなるほど。お兄さんが高校へ行けたから、「きっと私も高校へ行ける」というイメージを、持ちやすかったのかもしれません。

杉田さん そうですね。学校へ行けなくなった時も兄の影響でしたし、高校へ行けたのも兄の影響を受けているように思います。

ーー現在、高校で楽しいことは何ですか?

杉田さん 部活動です。書道と箏曲(琴)をしています。そこで友達もできたので、本当に楽しいです。

ーー良かったですね。一方で、「ちょっと大変だな」と思うことはありますか?

杉田さん クラスでの人間関係です。 なかなか気楽に話せる人がいなくて、結構大変ですね。でも、入学して数ヶ月経過し、今の時期になると、そういう状況にも慣れてきました(笑)

ーークラスでの人間関係なんですね。部活動のように、気楽に話せる友達ができるといいですね。

杉田さん そうですね。ただ、クラスでの人間関係だけを考えた場合、今まで学校へ行ってなかった影響もあると思います。もし、中学まで普通に学校へ行っていたら、もう少し上手にクラスでの友達付き合いをできたのかもしれません。

ーー子供が学校に行かなくなってしまった時、親はどんな言葉をかければ良いと思いますか?

杉田さん 何も言う必要ないというか、そっとしておくことが一番良いと思います。そのほうが、自分で考えられる余裕が生まれると思います。

ーー「そっとしておく、見守ること」が大切だということですね。親は、つい何かを言いたくなってしまいますが、杉田さんのお話から、「子供が考えて、子供が決める」が可能になるためには、子供を信じて見守る姿勢が必要であることに、改めて気付かされます。

杉田さん 少なくとも、私はそっとしてもらったことで余裕が生まれ、自分で考えて決断できた気がします。

ーー現在、学校に行くことができずに悩んでいる小・中学生たちに、どういう言葉をかけたいですか?

杉田さん 「高校からでも全然大丈夫だよ」と言いたいです。実際に、私は小学2年の途中から高校生になるまで、全く学校に行きませんでした。それでも、現在高校生になって学校に通うことができています。もし、「高校に行きたい」という、自分の気持ちがあれば、なんとかなると思います。

ーー杉田さんが言われることによって、勇気づけられる方はたくさんいらっしゃると思います。最後に、杉田さんの今後の目標を教えて頂けますか?

杉田さん 私の将来の夢は、通訳の仕事をすることです。まずは、韓国語を学ぶことができる大学に進学したいと考えています。

ーーとても素敵な夢ですね。勉強がんばってください。応援しております。今日は本当にありがとうございました!

【親の視点】

今回から、杉田愛美さんのお母様へのインタビュー記事を掲載します。小学校低学年から中学卒業まで不登校だった娘さんと、今までどのように過ごされ、どんな思いで接してきたのかについて伺いました。

ーー娘さんが学校に行けなくなった当時、どんなお気持ちでしたか?

杉田さん母 うちは上の子も不登校だったのですが、娘は明るく学校に通っていたので、「彼女は行けるかな」と思っていました。ところが、彼女も行けなくなってしまったので、正直「えぇ〜、あなたも⁉︎」という感じだったと思います。

ーー上のお兄さん(当時中学生)に続いて、「まさか、あなたまでもが」という感じだったんですね。

杉田さん母 そうですね。でも、わりとすぐに「切り替えよう」と思いました。

ーーご主人は、当時どんなふうに対応されていましたか?

杉田さん母 主人は、最初の頃は、布団から引っ張り出して学校に連れて行こうという姿勢でした。上の子は、中学に行けなくなった理由があったのに対して、娘は特に理由がなかったんです。ただ、上の子が学校に行けなくなって、それに連動したというか。。。

ーーその後、ご主人はどんな様子でしたか?

杉田さん母 主人が娘を強制的に学校に連れて行こうとしたのは、本当に最初の頃だけでした。私も主人も、子供たちが、学校に行けなくなって、本当に苦しんでいる状態を無視してまで、学校に連れて行きたくありませんでした。それでも、主人は主人で、口に出さずとも、いろいろな思いはあったのかもしれません。

ーーお母様にとって、苦しかった時期、辛かった時期はいつでしたか?

杉田さん母 時期というか、一日の時間帯で言うと、平日の朝と夕方、制服姿の小中学生が登下校する姿を見かけた時に、涙が出たこともありました。その他は、学年が上がる時や入学式や卒業式など、節目の時期ですね。学校側と接点を持たなければならなかった時期が、本当に辛かったです。

ーー「節目の時期に学校側と関わることが大変辛かった」ということですが、学校側にはどんな思いでいらっしゃいましたか?

杉田さん母 上の子の時は、彼が学校に行けなくなった時に、「もう少し子供に親身になって、何かをする努力をしてくれても良かったのでは?」という思いがずっと残っていました。そういう意味では、上の子の卒業証書を主人と二人で受け取りに行った時は、何というか、学校側に対して不満や不信の気持ちがあり、非常に辛かったです。

ーー学校に行けなくなった子供に対して、学校側が事務的な対応に終始するのではなく、心の通った対応をして欲しかったということですね。

杉田さん母 その通りです。反対に、娘の中学は上の子とは違う学校だったのですが、親身になって対応してくれました。また、娘の場合は、彼女自身が「学校に行かない」という選択をしたわけなので、彼女の中学の卒業証書を受け取る時は、上の子の時とは違って、辛いという気持ちは全くありませんでした。

ーー学校に行けなくなった生徒への対応が、学校または先生によって全然違ったということですね。

杉田さん母 はい、違いました。子供が不登校になった事実とは別に、その後の先生や学校側がどんな対応をとるかで、子供や親も全然違う気持ちになると思います。

ーー娘さんとは、通常どのように過ごされていましたか?

杉田さん母 娘は物を作ることが好きだったので、一緒に何かを作ったりする時間が多かったと思います。ドールハウス(一定の縮尺で作られた、生活空間を主に表現した模型の家)や、ビーズを使ったアクセサリーなどを作って楽しんでいました。

ーー物作りが好きだったんですね。

杉田さん母 そうなんです。娘が中学生になって以降は、韓流のアーティストグループのイベントに二人で出かけることも多くなりました。最初は娘が夢中になり、私も一緒に楽しんでいました。今思うと、娘と一緒に共感するものがあったことが本当に良かったと思います。

ーー親子が一緒に楽しみ、共感するものがあったことが、娘さんが次のステップに向かおうとする元気の素になったのかもしれません。

杉田さん母 今だから言えることかもしれませんが、娘が普通に学校に通っていれば、あんなに長く時間を共有することはなかったと思います。私と娘にとって、本当に貴重な時間でした。

ーーお母様ご自身が、これまでに日々心がけていらっしゃったことは何かありますか?

杉田さん母 基本的な挨拶や、「ありがとう」を言うことです。その他には、不登校新聞や不登校関連の書籍を読んだり、「おーぷんはうす」という親の会に定期的に通っていました。

ーーお母様にとって「おーぷんはうす」は、どんなふうに役に立ちましたか?

杉田さん母 現在も、時間がある時は通っているのですが、私の心の支えになる存在です。そこで出会った多くの方の体験談には、本当に勇気付けられました。また、話を聴いてもらいたい時に、親身になって聴いて頂きました。同じような苦しみを持つ方に、話を聴いてもらえるだけでも多くの癒しをもらうことができます。

ーー娘さんが不登校だった当時、社会性と学力についてはどのように考えていらっしゃいましたか?

杉田さん母 楽観的かもしれませんが、極端に言うと、学力については読み書きや掛け算などの、本当に基礎的なことができれば良いと考えていました。本人が何か始めたいと思った時に、何歳だろうが、そこから始めれば良いという考えです。だから、勉強に関しては、「ああしなさい、こうしなさい」とは言いませんでした。

ーー最低限の学力さえあればということですね。社会性については、どのように考えておられましたか?

杉田さん母 小学校へ行けなくなって以来、なかなか同年代の友達と関わる機会が減りました。そのこともあって、同年代の人と関わる機会があればいいなと、ずっと思っていました。

ーーそうですね、フリースクールもありますが、行かれる方も限られているので、同年代の友達と出会えるような、一人一人に合った居場所の確保が必要だと思います。

杉田さん母 娘は高校のクラスでの人間関係に苦労しているようなので、その辺りが今後の娘の課題だと思います。

ーー娘さんが学校に行かなかったことに対して不安はありましたか?不安があったとすれば、 それはどんな不安ですか?

杉田さん母 先ほどの答えと重複しますが、人に関わることが少なかったことに対する不安がありました。それで、「おーぷんはうす」に娘を連れてきて、少し上の学年のお姉さんにもお会いでき、交流することができました。

ーーそうですね、「おーぷんはうす」という親の会は、子供たちも来ますので、同年代の人と会える可能性があります。

杉田さん母 はい。本当にありがたかったです。

ーー学校に行けなくなった当時と現在を比較すると、娘さんはどんなふうに変わり成長されましたか?

杉田さん母 人前での対応が変わったように思います。昔は、複数の人たちの前で話すことが、もっと難しかったのですが、現在はわりと普通に話しているようです。親の会などで、娘より年上の人と会って話をする機会があったことが影響しているのかもしれません。

ーーそれでは、現在と当時比較して、お母様ご自身で変わった思われるところはありますか?

杉田さん母 「見守る」ことが、昔より出来るようになったと思います。

ーーなぜ「見守る」ことが出来るようになったのですか?

杉田さん母 「見守る」ことが、子供が元気になるために、そして近い将来、自立するために必要であることに気付いたからです。

ーー「見守る」を具体的に言うと、どんな感じですか?

杉田さん母 「そっとしておく」ということでしょうか。親は、つい先回りしていろいろ言ってしまいがちです。でも、それが子供の気持ちに沿ったものでないと逆効果になります。「見守る」ことは、子供の感情に共感するということだと思います。

ーー「見守る」=「何もしないで放っておく」ということではないということですね。「見守る」という基本姿勢が、子供が元気になるために必要なことに気付かされます。

杉田さん母 はい。子供がある程度元気になった後も、見守る意識を持って、あれこれ言いすぎず、余計なことをしないようにしています。子供に命に危害が及ぶようなこと以外は言いすぎず、これからも「見守る」意識を保っていきたいです。そして、子供が何かを話す時は、ていねいに思いを聴こうと考えています。

ーー最後の質問になりますが、現在、不登校の子供を持ち、悩まれている親御さんに対してどのような言葉をかけますか?また、不登校で苦しんでいる生徒さんに対しては、どのような言葉をかけますか?

杉田さん母 親御さんに対しては二つあります。一つは、「親の気持ちが学校にとらわれている間は、子供が元気になることはありません」です。もう一つは、「子供が苦しんでいるにもかかわらず、それを押して学校に行かせたい理由は何ですか?」です。「子供が今、生きていること」に感謝する気持ちを思い出してもらいたいです。

ーー不登校の子供さんに対しては、どんな言葉をかけたいですか?

杉田さん母 「自分がやりたいこと、好きなことを見つけてください」です。何もないことが一番辛いと思います。娘もそうでしたが、好きなことに夢中になっているうちに、どんどん元気になっていくのだと思います。ゲームでもアニメでも、音楽でもスポーツでも何でも良いと思います。親は子供の好きなことを否定せず、「見守る」意識を持って接して頂きたいです。

ーー今日は長時間のインタビューにご協力頂き、本当にありがとうございました。

(聞き手・工藤拓哉)

来週開催される「親の会」のご案内

2016/10/02来週10月14日の金曜日午後2時から、金沢市の「おーぷんはうす」でお茶会が開かれます。

いつもながらの暖かい雰囲気の中、ゆったりと話を聴いて頂ける会です。

27年間継続してきた会だからこその安心感で、どんな内容の話にも親身に対応してくれます。

また、親御さんだけでなく、子供たちの参加が多い会ですので、子供目線での話を聴けるメリットもあります。

お好きな時間に、ぶらりと立ち寄れます。

ぜひお気軽にご参加ください。

10月14日(金)

おーぷんはうす お茶会

場所:金沢市泉野出町(詳細な場所はお電話でお知らせします)

時間:午後2〜6時ごろ

会費:300円

電話:090-5175-5432

石川テレビ『みんなのニュース』で放送された件について

2016/10/01先日、石川テレビで放送された件で、多くの感想を頂きました。

以下は、それらの一部です。

「共感する大切さを再確認できました」

「子供の話にもっと関心を持って、丁寧に聴こうと思います」

「画面を通して、生徒さんに接する時の温かさが伝わってきました」(親御さん)

「今の生きづらさを生かす生き方を見つけたいです」(高校生)

「就職に向けて、自分の勉強に取り組む姿勢を見直す良い機会になりました」(大学生)

その他、不登校でない生徒の親御さんや、友人や知人など、普段あまり不登校に関心を持たない方からも、感想を頂きました。

不登校について、様々な方に多少なりとも関心を持って頂く機会ができたことは、本当に良かったと思います。

今回の取材をきっかけに、少しでも不登校に関する理解が広まるように、微力でありますが、今後も地道な活動を継続していきます。

受け入れること❷

2016/09/30過去に子供の不登校に悩んだ親御さんたちが、よく言われる言葉です。

「親の気持ちが学校にとらわれ過ぎている間は、子供が元気になることはありません」

どちらかと言えば、周りの大人たちは、学校側も含め、早めに学校に連れ戻すことを第一に考え過ぎているように感じます。

しかし、周囲の大人たちが子供に対して、早期の復帰や、卒業式までの復帰をゴールに考えさせてしまうと、子供も空気を読んで、無理に頑張って学校復帰を目指します。

卒業式は何とか笑顔で出席して、「めでたしめでたし」で終わっても、進学先の学校で再び不登校になるケースをよく見かけます。

これは、子供の意思で学校復帰しなかった場合、十分に休めなかったために、蓄積していた疲れが表面化するからです。

このような再不登校は、親子ともに大きなショックを受け、長期のひきこもりにつながってしまう可能性があり、何としても防がなければなりません。

これらのことから、親御さんはもちろんですが、周囲の大人たちは、本当の意味で、子供の将来の社会的自立を第一に考えたサポートをする必要があります。

まず、親御さんは、子供の不登校を周囲に隠すのではなく、親の会など信頼できる誰かに相談する行動をとるべきです。

そして、近い将来の学校復帰や社会復帰を強く願うからこそ、まずは不登校で苦しんでいる子供の今の気持ちを認めて受け入れ、丁寧に丁寧に話を聴くことが大切です。

吃音や不登校など、ネガティブだと思われる部分(本当はネガティブな部分ではない)は、どうしても隠したり強引にどうにかしようとしがちです。

でも、それを認めて受け入れること、共感することで、物事は良い方向へ変わっていくと信じています。

受け入れること❶

2016/09/29先日、石川テレビ「みんなのニュース」で、みんなの家庭教師が紹介された中で、「吃音」にも触れました。番組終了後、不登校以外に吃音に関する問い合わせがありました。

実際、「吃音」という言葉自体、知らない方も多くいらっしゃいます。約百人に一人が吃音と言われており、いまいち理解されにくく、誤解されやすい障害です。

現代においても、なぜ吃音になるのかは解明されていません。明確な治療法もありません。

そのため、専門家に吃音の相談に行っても、多くの場合「様子を見ましょう」と言われます。これは、不登校の相談に行った時と同じです。

この「吃音」を通して得たことがあります。

短所や自分にとって嫌なことは、それを追い出そうと懸命に闘っているうちは、「ほとんど良くならない」ということです。

まず認めて、受け入れることです。

具体的に「受け入れる」とは、自己紹介の時に、自分が吃音傾向だということを話すことです。決して隠しません。

もちろん、最初は勇気が必要でしたが、だんだんとそれに関して話すことに慣れてきます。

受容することで、吃音の症状が緩和された感触があり、それは年を重ねるごとに緩和され続けているように思います。

そして、この「受容すること」は、「共感すること」につながります。

続く。

『えいむ石川〜父親たちの飲み会〜』のお知らせ

2016/09/28小松市の不登校の親の会「えいむ石川」では、来月10月21日(金)に、「父親たちの飲み会」を開く予定です。

当日は、通常通りに「えいむ石川」参加後、男性陣は途中から飲み会の場所へ移動します。

「父親たちの飲み会」は、今回初めての試みです。

正直、どんな雰囲気になるか分かりませんが、父親たちだけの場所だからこそ、思い切って本音や悩みを語れる絶好の機会になりそうです。

また、妻や家族から言われて素直に飲み込めないことも、他の父親達と話をすることで、共感し素直に受け入れることができるかもしれません。

さらに、不登校の子供を持つ父親達が同じ問題を共有して共感し合うことは、ふだんの気持ちにゆとりを与え、今後の子供や妻との会話にも何らかの好影響を与えることも期待できます。

もちろん、初参加の方も大歓迎です。例えば、飲み会で楽しく過ごすことを目的に、気軽に参加されてもOKです。

以前、親の会に参加された、ある父親の言葉です。

「子供が元気になるために大切なのは、父親と母親、両方の足なみをそろえることだと、ようやく気づきました」

「父親たちの飲み会」が夫婦の足なみをそろえ、近い将来家族の絆が強まる良いきっかけになればと思います。

親の会でのひとコマ『ゲーム依存への不安』

2016/09/27ある親の会で、ゲーム依存の不安についての話が出ました。

これについては、親の会でよく議論される話題の一つなんですが、これまでの一般的な事例から気付くことをお話したいと思います。

学校に行かなくなり、どうしても家にいる時間が多くなると、携帯ゲームをしたり、動画を視聴する時間が増えがちになります。

多くの親御さんからは、ゲーム依存にならないかを心配する声があがります。朝から晩までゲームに没頭する姿を、一番近くで見ているわけですから無理もありません。

今までに関わってきた方を振り返ると、確かに多くの生徒さんは、ゲームだけに没頭する時期がありました。ただし、ほとんどの場合は、一定期間、ゲームをしたり動画を視聴することに没頭した後、それ以外の他のことにも関心を示し始めます。

一時的にゲームなどに没頭する期間を経ると、他のことに関心を示すためのエネルギーが溜まるのではないでしょうか?

つまり、ゲーム依存を恐れるがあまり、ゲーム器を取り上げてしまうと、そこから先に広がるであろう可能性が閉ざされることになりかねません。

結果的に言えば、不登校初期段階は、ゲームでも何でも、好きなことに没頭させる段階です。ある程度、没頭してエネルギーがたまれば、相変わらずゲームは続けるものの、ゲーム以外のことにも関心を示す次の段階に進むと思われます。

アナログゲームのすすめ❷

2016/09/26では、デジタル機器を使った遊びに対して、アナログゲームにはどんなものがあるでしょうか?

カードゲームやボードゲームのような複数で遊ぶものや、ジグソーパズルや知恵の輪など一人で遊ぶようなものまで沢山あります。

アナログゲームの良い点は何でしょうか?

ゲームをする人どうしが、笑ったり悔しがったりして、自然と多くの会話ができる点です。

普段は話す話題があまりなくても、ゲームをしながらであれば自然と会話しやすくなります。なかなか出来ない会話も、ゲームが潤滑油となって話せることもあるかもしれません。

みんなの家庭教師でも、初対面の時にカードゲームをやりながら会話することが多いです。そうすることで、緊張気味の生徒さんもリラックスでき、多くのことを話してくれるからです。

幼少期からデジタル機器に当然のように触れている時代だからこそ、アナログゲームを新鮮に感じる人も多いでしょう。

次の休みは、家族でアナログゲームをしてみてはいかがでしょうか?

アナログゲームのすすめ❶

2016/09/25現在、世の中にはデジタル機器があふれており、家の中どころか、屋外でもコンピュータゲームをしている光景は、珍しいものではなくなりました。

子供だけでなく、大人も仕事の合間などの隙間時間に、スマホやタブレットでゲームをしている姿を昔より多く見かけます。

もちろん、決してコンピュータゲームが悪いというわけではありません。

例えば、お手軽なスマホゲームは、ちょっとしたリフレッシュになり、仕事や勉強で疲れた気持ちを癒す効果もあるはずです。

しかし一方で、最近「スマホ老眼」という言葉を聞くように、やり過ぎることで身体に与える悪影響には注意する必要があります。

また、中高生になり、スマホを使うようになったことで、家庭で向かい合って過ごす時間が減少し、家族が会話する機会は少なくなったという声も聞きます。

では、デジタル機器を使った遊びに対して、アナログゲームにはどんなものがあるでしょうか?

続く。

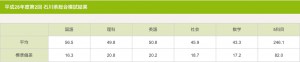

第2回石川県総合模試の結果

2016/09/24だいぶ遅れましたが、第2回石川県総合模試の結果について触れたいと思います。

第2回目の各科目の出題範囲は、例年とほとんど同じで、中1・中2の範囲が中心でした。

まだ8月という時期のテストということもあったので、本番3月の入試に比べると難易度は低いと思います。

進学校を希望する人はもちろんですが、そうでない方も基本的な問題を確実に解けるようになることが大切です。

石川県の県立高校入試の場合、例えば社会や理科に関しては記述問題が多いです。まず用語を暗記して、その用語を説明できるようになると記述問題も強くなります。

これはもう、コツコツ積み重ねていくしかありません。遅かれ早かれ、やれば結果は出る教科です。

以下は、第2回石川県総合模試の教科別平均点です。

国語 56.5

理科 49.8

英語 50.8

社会 45.9

数学 43.3

合計 246.1

標準偏差とは、データの散らばりを表す量です。数字が小さいほど、平均点の周りの散らばりの度合いが小さいことを意味します。

第3回石川県総合模試は、10月2日(日)です!

月別アーカイブ

- 2025年3月 (2)

- 2025年2月 (2)

- 2024年12月 (1)

- 2024年10月 (1)

- 2024年8月 (1)

- 2024年7月 (1)

- 2024年6月 (2)

- 2024年5月 (1)

- 2024年3月 (1)

- 2024年1月 (1)

- 2023年12月 (1)

- 2023年11月 (1)

- 2023年10月 (5)

- 2021年4月 (6)

- 2021年3月 (1)

- 2020年9月 (3)

- 2020年7月 (4)

- 2020年6月 (7)

- 2020年4月 (5)

- 2020年3月 (21)

- 2020年2月 (29)

- 2020年1月 (15)

- 2019年12月 (16)

- 2019年11月 (16)

- 2019年10月 (20)

- 2019年9月 (17)

- 2019年8月 (16)

- 2019年7月 (16)

- 2019年6月 (24)

- 2019年5月 (33)

- 2019年4月 (15)

- 2019年3月 (14)

- 2019年2月 (11)

- 2019年1月 (10)

- 2018年12月 (11)

- 2018年11月 (20)

- 2018年10月 (22)

- 2018年9月 (38)

- 2018年8月 (43)

- 2018年7月 (28)

- 2018年6月 (26)

- 2018年5月 (21)

- 2018年4月 (23)

- 2018年3月 (24)

- 2018年2月 (29)

- 2018年1月 (30)

- 2017年12月 (30)

- 2017年11月 (30)

- 2017年10月 (30)

- 2017年9月 (30)

- 2017年8月 (31)

- 2017年7月 (32)

- 2017年6月 (30)

- 2017年5月 (32)

- 2017年4月 (30)

- 2017年3月 (32)

- 2017年2月 (29)

- 2017年1月 (31)

- 2016年12月 (31)

- 2016年11月 (30)

- 2016年10月 (31)

- 2016年9月 (30)

- 2016年8月 (31)

- 2016年7月 (31)

- 2016年6月 (30)

- 2016年5月 (6)

- 2016年4月 (11)

- 2016年3月 (10)

- 2016年2月 (10)

- 2016年1月 (2)

- 2015年12月 (2)

- 2015年11月 (6)

- 2015年10月 (9)

- 2015年9月 (4)

- 2015年8月 (5)

- 2015年7月 (5)

- 2015年6月 (5)

- 2015年5月 (4)

- 2015年4月 (4)

- 2015年3月 (4)

- 2015年2月 (5)

カテゴリー別アーカイブ

- メディア報告 (3)

- 短所の向こう側に気づく (2)

- 褒めるために (3)

- 勉強の習慣をつけるために (3)

- 不登校を少なくするために (3)

- 不登校とHSP (3)

- HSP自己診断テスト (1)

- 不登校だった生徒の「その後」 (3)

- 新法制定は「不登校を救う希望の光」となるか (2)

- 子供が学校へ行かなくなったら (3)

- 親御さんからの質問 (6)

- 不登校をポジティブにとらえる (2)

- 「親の会」について (3)

- 高校認定試験について (9)

- 子供の自殺を防ぐために (2)

- 不登校の生徒数が二年連続で増加 (1)

- 不登校の「親の会」の紹介 (8)

- イベントのお知らせ (96)

- 来週開催される「親の会」のご案内 (277)

- LINE×家庭教師 (16)

- 安心して学校を休むために (2)

- 朝日新聞に掲載されました! (3)

- 集中力を持続させるために (1)

- 「不登校で長期欠席」最多 (1)

- 入試情報 (21)

- 「やる気」はどこから生まれるのか? (1)

- 石川県/定時制高等学校の入試情報(平成28年度) (8)

- 発達障害と不登校 (2)

- 石川県/通信制高等学校の入試情報 (2)

- 今、不登校をふりかえって〜子供の視点と親の視点〜 (17)

- 不登校 Q&A (9)

- 親の会でのひとコマ (9)

- 『メイクフレンズ』〜同年代との交流〜 (5)

- 書籍案内 (15)

- 流行りのゲーム・アニメや遊び (10)

- 『居場所』 (2)

- 私立高校のご紹介 (10)

- 『話を聴いてもらう場所』 (3)

- 〝いま聞きたい人〟 (17)

- 高校体験入学 (1)

- 石川県総合模試のご案内 (27)

- 不登校を未然に防ぐために家族ができること (2)

- メイクフレンズインタビュー (9)

- 石川県総合模試の結果 (10)

- 『いしかわ県民教育文化センター』の通信に掲載されました! (2)

- 「おーぷんはうす・夏合宿」をふりかえって (4)

- 傾聴(アクティブリスニング)のすすめ (2)

- 職業を知ろう! (3)

- 職業を知ろう!No.1『客室乗務員(キャビンアテンダント)』 (7)

- みんなの家庭教師が、『みんなのニュース』で紹介されます! (3)

- LINEによる無料添削指導がもたらす効果 (1)

- アナログゲームのすすめ (2)

- 受け入れること (2)

- 不登校になった後の進路 (2)

- 不登校がもたらす『副産物』 (1)

- 家庭教師の日々あれこれ (1)

- さかなクンからのメッセージ (1)

- 不登校における親子の回復段階 (3)

- 高校受験はどうすればいい? (4)

- 動物が与える効果 (1)

- 一人一人に適した形を (2)

- 100%自分の意思で決断すること (3)

- 職業を知ろう!No.2『加賀象嵌(かがぞうがん)作家』 (6)

- たとえ「現在は」学校へ行けていても。。。 (2)

- 『いま』を大切に生きること (2)

- 「不登校に対する支援」について (3)

- 『一般社団法人LYHTY(リュフト)』のご紹介 (1)

- 選べる『場所や時間帯』 (1)

- ゲーム(動画)依存について (3)

- 心のうぶ毛 (2)

- 職業を知ろう!No.3『美容師』 (6)

- 『面接』も練習します! (2)

- 四コマ漫画を使って国語力UP! (2)

- 『見守り、待つ姿勢』を保つこと (2)

- ふさわしい伝え方 (2)

- スマホ・タブレットと共存する (2)

- 合格発表‼︎ (4)

- 学校に復帰しやすい環境をつくる (2)

- 自分自身が決断する人生 (3)

- 「学校第一」から「生徒第一」の姿勢へ (2)

- 教育機会確保法とは? (2)

- 凧(たこ)の糸を引くように (2)

- 家の中に新しい風を入れる (1)

- ニンテンドースイッチ (1)

- 職業を知ろう!No.4『ナレーター』 (8)

- 金沢市にある「フリースクール」 (4)

- 金沢市にある主な「通信制高校」 (6)

- 学校に行けなかった本当の理由 (2)

- どのように通信制高校を選択するべきか? (2)

- 新年度へ向けて (1)

- フリースクール「IRORI」の活動風景 (15)

- 今日の出来事 (1)

- 3分ホームワーク (1)

- 「ありがとう」のチカラ (2)

- 新学期を迎えて (1)

- 子供のため?親のため? (2)

- 背中を押すこと (2)

- 一秒でも早く学校に戻ってほしくて (3)

- 不登校新聞のご案内 (1)

- 『フリースクール リスタ金沢』を訪問して (2)

- 修学旅行ギャップ (1)

- 敏感だと感じる瞬間 (2)

- ファーストステップとして (3)

- 最近のニュースから (2)

- 20歳を過ぎて (2)

- みんなの家庭教師が、NHKで紹介されます! (4)

- 再び通学する生徒たち (2)

- HSCと不登校 (3)

- 『プラス1』の言葉 (4)

- 今回の放送の反響について (2)

- とても敏感な子どもへの言葉がけ (2)

- 会うことの難しさ (2)

- 聴いてもらうこと (2)

- 充実感 (2)

- 手紙 (2)

- 相手を肯定するために (2)

- 心がけるべき接し方 (2)

- メイクフレンズの新しい試み (3)

- 受け入れることの大切さ (2)

- HSCに関すること (4)

- 『親の会』に参加するメリット (2)

- 考えること、行動すること (3)

- HSCを知ることのメリット (2)

- 心のエネルギー (3)

- 一学期を振り返って (3)

- 待つべきか?働きかけるべきか? (2)

- 特別支援学級について思うこと (2)

- 出発点として (1)

- いったん受けとめること (2)

- LINEを用いたアイスブレーキング (1)

- とても敏感な子ども(HSC)との接し方 (2)

- ネットゲームや動画について (2)

- 真の決断で、自立へ近づく (3)

- 生徒に会う前の準備 (2)

- 家庭教師に求められる役割 (2)

- 通信制高校について思うこと (2)

- 親にできることは? (2)

- 継続を自信につなげるために (2)

- フリースクールとの連携 (3)

- ホームエデュケーションについて (2)

- 〝安心の種〟をまこう! (3)

- 安心感を与えること (3)

- 生徒たちを繋ぐ役割 (2)

- 積極的に待つこと (2)

- 調子が悪くなったとき (2)

- 親御さんにとって必要なこと (2)

- 一人一人にふさわしい環境を整える (2)

- 自宅受験の意義 (2)

- モヤモヤの気持ち (3)

- 受験シーズンを前に (3)

- 一つの教科だけ (2)

- 問い合わせのメールから (3)

- フリースクール リスタ金沢の活動風景 (3)

- 私立受験の心得 (2)

- 志望校を決めるにあたって (2)

- 2017年を振り返って (4)

- フリースクールのクリスマス会 (2)

- 2018年を迎えて (2)

- 失敗と書いて「せいちょう(成長)」と読む (2)

- 3学期を前に思うこと (1)

- 初めての会場受験 (2)

- 新しい『居場所』を考える (3)

- 入試前夜 (2)

- 合格発表を前に (1)

- 豪雪でも。。 (1)

- 私立高校・合格発表を終えて (2)

- 改めて気付かされたこと (2)

- 定時制高校に合格するために (2)

- 成長の証 (1)

- 仮入学までに、今すべきことは? (2)

- メイクフレンズについて (1)

- 年度末に思うこと (2)

- 仮入学前に、メイクフレンズ (2)

- 仮入学を終えて (1)

- 美容院 (2)

- 元気になったのは? (2)

- 正しい情報を得ること (2)

- 心の内 (3)

- 4月を迎えて (1)

- 課外授業 (1)

- 新しい学校生活に必要なことは? (1)

- 最初の週 (3)

- 入学して二週間 (3)

- coconoma カフェ (97)

- ちょうどいい場所 (3)

- ゴールデンウィーク明け (1)

- 再会から (3)

- 出席日数という圧力 (2)

- どんな状態であろうとも (4)

- みんなの居場所 (7)

- 北陸中日新聞・石川テレビ放送に掲載・放送されます! (1)

- 北國新聞、北陸中日新聞に掲載されました! (3)

- 今回の放送について (2)

- MRO北陸放送『レオスタ』、石川テレビ放送『石川さん プライムニュース』にて紹介されました! (1)

- HSCかどうかを知るための、23のチェックリスト (1)

- 『守る』石川テレビ×北陸中日新聞 共同企画公式サイト (1)

- 『みんなの居場所』で出来ること (2)

- 『みんなの居場所』来週の営業時間 (49)

- ドキュメント番組から思うこと (3)

- みんなの居場所NEWS (3)

- 2週間が過ぎて。。 (1)

- 『9月1日』問題へ向けて (4)

- 〝中間〟を目指す意味 (4)

- 毎日新聞に掲載されました! (1)

- 讀賣新聞に掲載されました! (1)

- ひきこもりを越えて (5)

- 「#不登校は不幸じゃない」 (1)

- 高校入学後の彼らは?5カ月後の今は? (1)

- MRO北陸放送「レオスタ」にて、『みんなの居場所』が紹介されました! (1)

- 読書するきっかけ (2)

- 高校入学から5カ月後。彼らの『現在地』は? (7)

- 新しい道へのサポート (1)

- 勉強再開への第一歩として (1)

- 一番の問題は。。 (1)

- 学校説明会に参加して (1)

- 連休明けに備えて (3)

- 4月を終えて。。 (1)

- 積み重ねていく大切さ (1)

- 10連休後の様子は。。 (1)

- 来週からテスト期間! (1)

- LINEで毎日の学習をサポート! (2)

- 通学できなくなったら。。 (6)

- 『◯(まる)』が与える肯定感 (1)

- みんなの居場所の活用法 (2)

- 講演会で話したこと (7)

- 英検準一級に合格! (1)

- 私立高校入試を終えて (1)

- お知らせ (7)

- 今年も全員合格でした! (1)

- 吐露カフェについて (2)

- 進路に関するあれこれ。 (1)

- 公立高校入試まで残り20日 (1)

- Clubism(クラビズム)3月号に掲載されました! (1)

- 新型コロナウイルスに関して (1)

- どのように生徒の安心を担保するか (3)

- 入試が終わって。。 (1)

- 『リモート家庭教師』始めました! (3)

- 褒めるときに意識すること (2)

- 入学式を前に (1)

- 生徒からの便り (1)

- 新学期が始まり。。 (1)

- りもかて(リモート家庭教師) (2)